今年の作品展について

審査委員長 氷見山幸夫(北海道教育大学名誉教授)

1991年に旭川市でスタートした「私たちの身のまわりの環境地図作品展」は今年(2022年)32回目を迎えました。一昨年から続くコロナ禍のため、北海道教育大学の学生さんたちが行なう恒例イベント「みんなの環境地図ワークショップ」は今年も開催されませんが、一昨年中止され昨年オンラインで実施された表彰式は、旭川市市民活動交流センター CoCoDeで開催されます。作品の募集、審査、それに入選作品の旭川市科学館サイパルでの展示会はこの間ずっと継続されました。このようにこの地図作品展が我国唯一の全国・世界規模の地図作品展としての歩みを止めずに来れたのは、コロナ禍にもめげずに良い作品を作って応募していただいた多くの児童生徒と、彼らを支えてくださったご家族や先生方、それに作品展をご支援くださった学会、企業、機関などのお陰であり、感謝に耐えません。

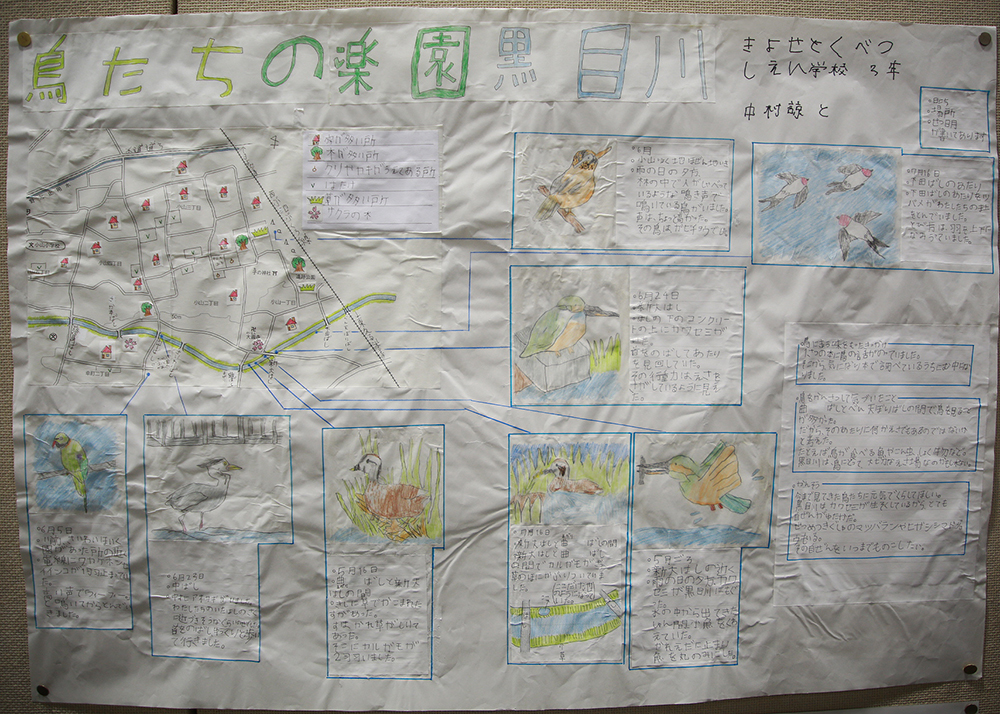

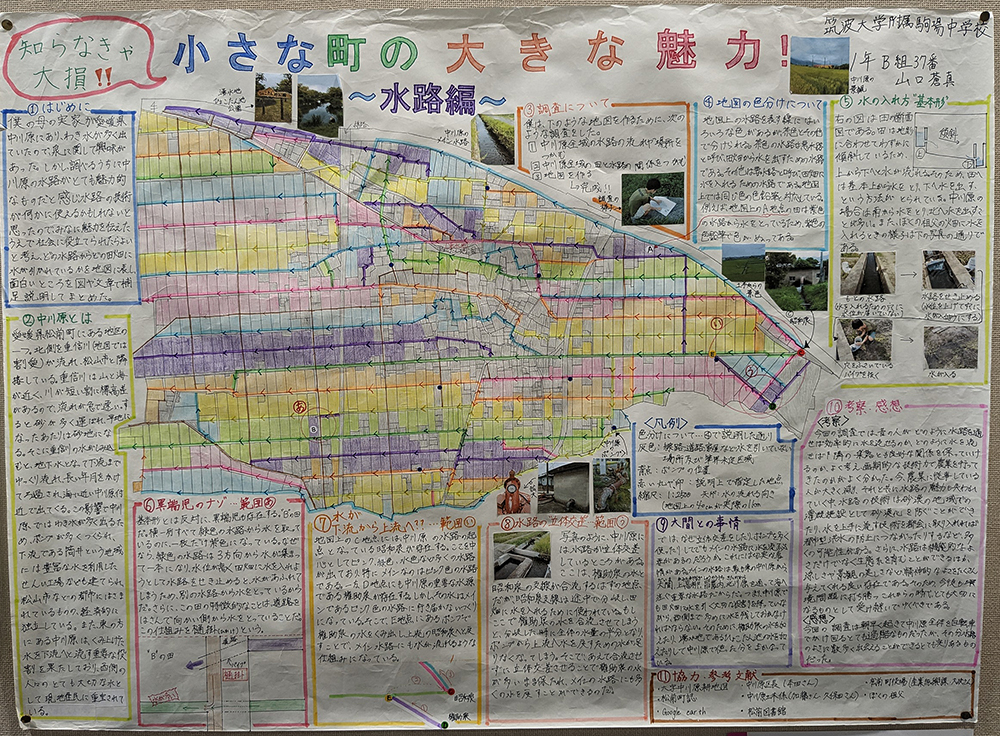

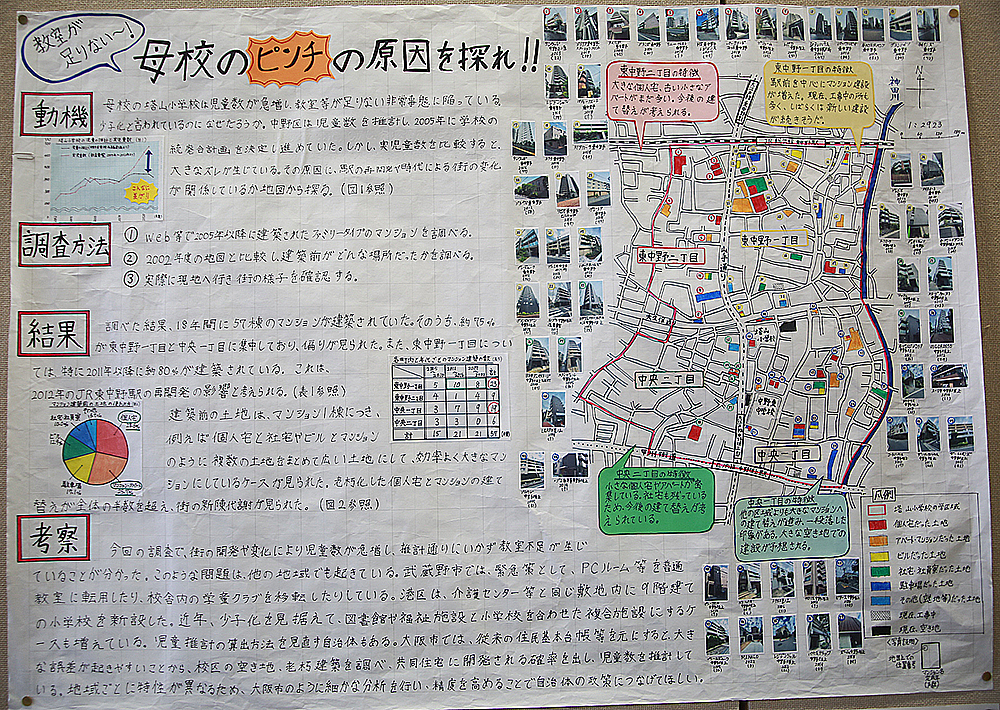

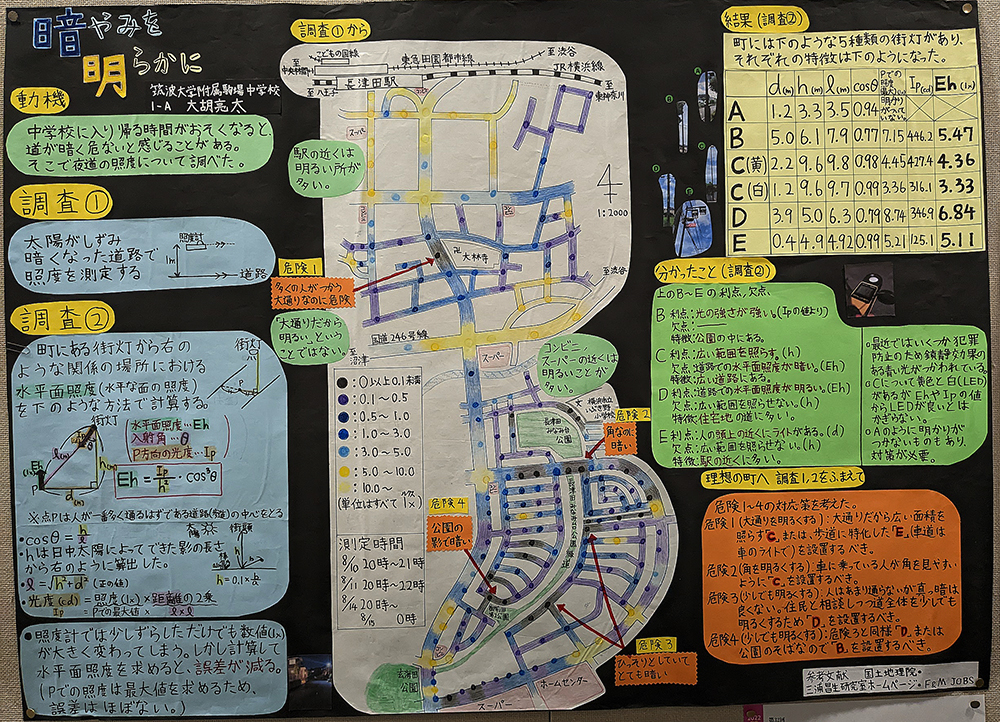

本年この地図展には国内の小学校から94点(13校)、中学校から434点(28校)、高校から454点(20校)、海外から3点(1校)、計985点(62校)の応募がありました。学校によっては数十人、数百人の児童生徒の作品から選んだものだけを応募していますので、実際の取り組み数は2000点を優に超えていました。応募作品の約1割101点が入選し、内訳は優秀賞39点、優良賞30点、努力賞32点です。学校奨励賞は成蹊小学校が受賞しました。受賞作品は10月29日(土)と30日(日)にサイパルで展示されますので、制作者の苦労や工夫が実感できる実物を是非ご覧下さい。両日とも審査員らによる作品解説が行われますので、こちらもご期待ください。なお会場や作品解説の様子、およびそれぞれの作品は、後日環境地図教育研究会のホームページhttps://environmentalmap.org/ からご覧いただけます。

今年の地図展の高等学校の応募数を昨年と比べると、作品数が76点→454点、学校数が9校→20校と大幅に増えていることが目を引きます。このような増加はこれまでなかったことであり、恐らく今年から高等学校で地理が必履修化されたことが大きく影響しているものと思われます。それは環境地図作りが高等学校の地理学習に大いに役立ちうるということであり、その流れはこれから一層強くなると思われます。これまで中学校に比べてやや低調に見えた高等学校におけるこの変化は、中学校、更には小学校にも波及し、逆に高等学校が小学校や中学校から学び更に伸びるということが期待されます。そのような変化は大学や社会にも影響するでしょう。今年の地図展は、そのような正の連鎖反応の発火点になるかも知れないと思われます。環境地図作品展を今後とも宜しくお願いいたします。

2022年10月

画像をクリックすると拡大画像がご覧いただけます。